小さな魚よりカンパチを捌く方が簡単!?カンパチのさばき方/おろし方について徹底解説!

カンパチについて

カンパチ【旬】

夏はヒラマサ

冬はブリ

カンパチの旬はその間を埋めるように夏~秋

主な産地

長崎県、鹿児島県、高知県

養殖も盛んで主に九州や四国

カンパチ 漢字 書き方

間八

名前の語源/由来

正面や上から見ると漢字の八の字のようなラインがあることから。

ブリとカンパチの違い/見分け方

カンパチの正面や上から見ると目と目の間(眉間)辺りに漢字の八の字のようなラインがある。

ブリと比べると顔つきが優しい印象で丸みを帯びている。

ブリと比べると胴体が平たく全体的に黄色っぽい。

カンパチについての説明はこれくらいにして

どもども板前ちっぴぃです。

カンパチって美味しいし好きだから家で食べたいんだけど、大きいし捌くの難しそう...

なんて思っている方がいるとかいないとか。

ちょっと待った!!

いやいや。特別大きな魚(マナガツオなど特殊な魚は別として)は別として、実はある程度の大きさがある魚の方が、おろす/さばくことだけで考えると実は簡単なんです。

人それぞれ考えがありそれはあり得ないなんて思う方もいるとは思いますが、個人的には鯵、鰯、細魚などを捌くより簡単だと考えています。

理由として小さな魚を捌く=細かな作業が必要になる。

小さな魚=骨が細く包丁で感じずらい。

逆にある程度大きさのある魚は目視しやすく、骨も太いため感覚を掴みやすい。

小さいから簡単。大きいから難しいなんてことはないんです。

カンパチは以前解説したブリの捌き方と同様のやり方で捌くことが可能です。

えっ!?ならそっち見れば良いのか?

いやいや。

今までの解説は、とにかく丁寧に。

しっかりとしたやり方を皆様に伝えて来ました。

それには理由があり料理に限らず、何事も最初から楽な方法を覚えてしまうと潰しが効かなくなる。

逆にしっかりとした基本を覚えてしまえば、こういう場合はここは省けるな!

ここはしっかりとやる必要がある!

あれ?これ他にも応用効くな!

てな訳で、今回は良い意味で手を抜いて、手早く簡単に済ませるさばき方の解説をしていこうと思います。

※基本となるウロコの引き方/取り方(すき引き)や、基本となる丁寧な捌き方(三枚おろし)に関しては、すき引き/包丁を使ったウロコの引き方から以前、解説しているブリの捌き方をご覧ください。

手早さを重視した下処理/下ごしらえ(水洗い)/捌き方

手早くウロコを取る方法

1 金たわしを使い、尾→頭に向かってウロコを落とす。

ウロコを取り終えたらしっかりと洗い流す。

※今回は、手早さを重視した、簡易版のさばき方となります。

基本となる捌き方に関しては、ブリの捌き方(カンパチも同様)をご覧ください。

すき引き(包丁を使ったウロコの取り方)

コツ!ポイント!

※ブリ、カンパチ、ヒラマサなどの細かいウロコの魚は金タワシでウロコを取ると効率がよい。

※金タワシを使う場合の注意点として、金タワシの破片が残っていないかしっかりと確認すること。

手早く頭と内臓を一緒に取り出す方法

2 頭の付け根辺りから胸ビレ、腹ビレを線で繋ぐイメージで、上身の中骨に当たるまで、しっかり包丁を入れる。

コツ!ポイント!

※この時点では中骨は切らない。

3 下画像のように魚を立て、腹ビレ付け根付近に包丁で切り目を入れる。

コツ!ポイント!

※この切り目は表、裏に入れた切り目を繋ぐため。

深く入れる必要はない。

4 下身も上身と同様に切り目を入れる。

5 切り目を入れたら、そのままの向きで中骨を切り落とす。

コツ!ポイント!

※骨が硬く切り落とせないようなら、軟骨は柔らかく簡単に切り落とことが出来るので、切り目から目視で中骨の軟骨部分を見つけそこを切る。

6 尻ビレ付近にある小さな穴(肛門)に包丁の刃先を入れる(逆さ包丁)または、頭側側から小さな穴(肛門)包丁を入れ腹を開く。

7 胴体に片方の手を添えるように置き、もう片方の手で頭を掴み内臓と一緒に取り除く。

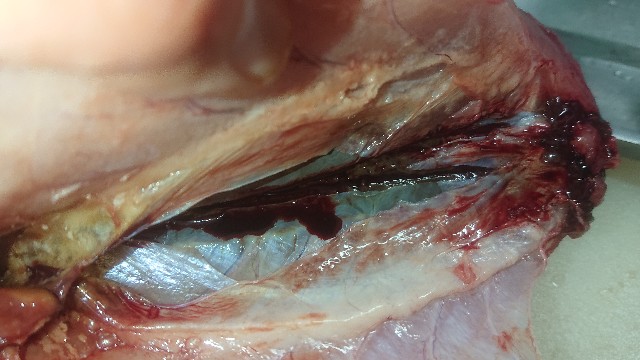

※内臓を腹から取り出した様子。

白っぽい薄い膜があり、確認しずらいが中骨に沿って血合がついている。

8 中骨に沿って、血合に切り目を入れる。

コツ!ポイント!

※中骨に沿って包丁を入れ、血合に切り目を入れておくと血合が落としやすくなる。

9 流水を当て、ササラやまとめた竹串で血合をこすり落とす。

※金タワシを使うと、手早く落とせるが金タワシの破片が残っていないかしっかりと確認すること!

手順が異なる三枚おろしのやり方

※片身ずつおろさない特殊なおろし方といえる。

1 しっかりと水気を拭き取り腹側に浅く包丁で切り目を入れる。

コツ!ポイント!

※浅く包丁で切り目を入れることで骨の位置が確認出来たり、包丁を入れやすくなる。

2 腹側に入れた切り目から包丁を流すイメージで全体を使い骨に沿わせ中骨まで開く。

コツ!ポイント!

※包丁はノコギリのようにギコギコと動かさない。断面が凸凹としたような仕上がりになったり、見崩れの原因になる。

包丁を流すようなイメージで可能な限り手数を少なく開く。

3 魚を裏返し、背に浅く切り目を入れる。

コツ!ポイント!

※ここで違和感を感じる方がいるとか思いますが、あえて身を残しながらおろしていく。

片身ずつおろさないことで(おろしていく際、身の形を維持出来る)、おろしやすくなり骨に身が残らず綺麗におろせる。

2 背に入れた切り目から包丁を入れ中骨までしっかりと開く。

3 魚を裏返し、背に浅く切り目を入れる。

4 切り目から包丁を入れ中骨までしっかりと開く。

※この時点で片側の背と腹ともう片側の背をおろし終えた状態。

5 尾側から包丁を画像のように入れ、包丁の刃を頭側に向け、頭側に向かって切り進め中骨に繋がっている腹骨を切る。

6 腹骨を切り終えたら包丁の刃を尾側に向け尾付け根辺りの骨と繋がった身を切る。

※片身をおろし終えた様子。

※画像でも分かるが、しっかりとおろせていると骨に身が残らないのはもちろん、身の断面は平らというよりも骨の跡の凸凹まで確認出来る。

7 裏返し腹側に浅く切り目を入れる。

8 切り目から包丁を入れ中骨までしっかりと開く。

9 画像のように包丁を入れ頭側に向かって切り進め腹骨を切る。

10 包丁を入れ尾側の繋がった身を切る。

腹骨の外し方

11 おろし終えた身の腹骨に沿わせるようにして包丁で削ぐように切り外す。

※腹骨を取り終えた様子。

コツ!ポイント!

※先に逆さ包丁を入れ腹骨の先の部分を外し、骨を立たせた状態にすると外しやすくなる。

※切り目から包丁を入れ腹骨を取っている様子。

冊の取り方(サクの取り方)

コツ!ポイント!

大きさや魚種にもよるが必ずしも血合に沿って真っ直ぐ切るとは限らない。

そのまま真っ直ぐ切ると、尾側の身は薄く細いので端の方がクズのような大きさになってしまう。

真っ直ぐ切るなら冊を取る前に1~2切れ焼き物用の切り身を取るなど、調整してから冊を取るようにする。

今回のように全て刺身で使うことを予定している場合などは、頭と尾側の身の幅が同じになるように意識して、冊取りすると無駄なく使い切ることが出来る。

※同様に冊取りする。

皮の引き方

1 尾側の身の薄い部分に皮一枚残るイメージで切り目を入れる。

2 皮をつまみ、切り目から包丁を入れ皮を引く。

コツ!ポイント!

※まず、包丁はまな板から浮かさないこと。

包丁はギコギコと動かさない。す~と流すようなイメージ。

包丁が進みずらいようなら包丁をギコギコは動かさず、つまんだ皮を振るように動かすと皮が引きやすくなる。

※腹側の身も同様。

※皮を引き終えた様子。

刺身/切り方/コバのつけ方

削ぎ切りにする際、包丁の角度をそのままの状態で切り終えるのではなく、切り終える直前で包丁を立て最後包丁を引くようにして切る。

※既に切り方の細かな解説は他の記事(ブリのさばき方やカツオの記事など)でしているため詳しくはそちらをご覧ください。

※左がそのままの角度で切り終えた切り身。

右が包丁を立てコバをつけた切り身。

そのまま切った、ぬめっとした切り身とは違い、コバをつけたことで切り口に凹凸ができ、皮目が引き立つ。

刺身醤油/土佐醤油の作り方

どうでしょうか?

何が正解と聞かれるとやり方や考え方、は人それぞれとしか言えませんが、様々なやり方を覚えることで状況に合わせて対応することが可能です♪

この機会に是非お試しください。

様々な野菜や魚介の下処理/下ごしらえ/レシピ/食べ方

それでは皆様お付き合いありがとうございました!

また宜しくお願い致しますぅ。